支持率の数値化(最愛戦略の指標選びとしてのNPS)

ぶっちゃけ支持率の数値化はむずかしい

- 訪問頻度が高いほど支持率は高いといえるのか

- その場合、何回以上訪問すると「支持者」と捉えていいのか

- 毎日訪問するけど、一度も購入したことがない人をどう評価すべきか

NPSがあったっけ

Repurchase(再購入)初回の購入にとどまらず再度購入してくれる、あるいは購入してくれる頻度が高まる。Buy additional lines(一度に買う量が増えること)例えば、オプション製品の購入やアップセルにつながりやすい。Refer others(クチコミ)推奨者が「いいよ」と勧めれば買う気になり、批判者が「よくない」というと買う気がなくなる。近年、ソーシャルメディアの台頭によって、より重視されるようになってきている。Provide constructive feedback(高い価値を感じている、推奨者からの建設的なフィードバック)プロダクト開発やサービス改善にも応用できる。また、働いている人たちのモチベーション向上にもつながり、組織全体をパワーアップさせる。

まさに、ですね。

正しい母集団に正しく調査する、という前提を守ればNPSは支持率を測る指標として十分使えるんじゃないかと思いました。

ネイティブアドのKPIはシェア数でいいのか(広告の目的と効果指標)

昨日書いたイベントレポートへの反響を読んでて。

(こんなふうに反応をいただくのは牧歌的な時代のブログみたいでうれしい)

これが大事と言われればそうだろうと思うけれど、これって、広告の作品化の亜種ではないか?

「賞を取るような広告より売れる広告を!」的な事を聴くことがあるが、そのうち「バズる広告より売れる広告を」なんて言われるようになるのかしらん。

「バズる」ことが目的化しちゃったときに広告の役割や効果はどうなるんだって懸念は生まれて当然だし、ぼく自身かなり強く感じてます。

「広告の作品化」についてはもう何年も前から議論されてますし、ぼくのスタンスとしてもむかしブログに書いたけど、広告を作品と呼んだり、賞をとることが目的化しちゃうことに対してはめちゃくちゃ懐疑的です。

ただあれから年月を経て、ちょっとだけ考えをあらためたところがあるとすれば、広告の目的には直接的な売上アップだけじゃなく、いろいろあるということを踏まえるべきで、そのいくつかある目的のひとつとして「広告賞を受賞する」ということもあるんだろうということです。

広告の目的にはもちろん認知拡大や、興味・需要喚起など直接的な売り上げ貢献があり、いうまでもなくこれが主流です。

ただ、たとえば購入者満足度を高める(自分の選択がまちがってなかったと実感してもらう)ためのロイヤルティ向上を目的とした広告や、流通対策(コンビニ等での棚を確保するため)の間接的な売り上げ貢献(営業支援)も目的とした広告もあります。

UNIQLOCKを思い出した

数年前にユニクロがUNIQLOCKってブログパーツを提供したんですけど、最初から広告賞を狙って企画したって話を聞きました。

かいつまんでいうと、クリックとかコンバージョン以外の目的(ありていにいうと「ブランディング」)でネット上でマーケティング施策をするのはなかなかむずかしいので、ひとつの成果や象徴として狙ったと。

これっていまのコンテンツマーケティングやネイティブ広告を検討しているマーケターが置かれている状況に近いと思うんですよね。

つか、UNIQLOCK、まだ動いてるんだね。すごいや。

いまだに動いてるブログパーツってあとは和田アキ子のやつくらいじゃないかな。

(リンク先は音が鳴るので注意)

それはさておき。

ある意味ではこれは「方便」なんだと思います。

だけど、正論だけで突破できないときに、こうした「わかりやすい数字」をもって社内を説得していくのは大事な対処だなとも思うのです。

なので、こうした反応が起こるのは当然だと思うし、これが正しいKPIなのかについては今後も考えつづけなきゃいけないと思うんですよね。

シェアされるかされないかは広告効果の過程の一つであって、それは究極の目的でもなんでもなく「だからなに?」にしか過ぎないことに早く気が付いた方がいいと思うのだが。。話題になることも過程の一つであって、それを目的にするのはKPI設定としていかがなものかと思うわけで。

— Steps-What Was (@StepsWhatWas) 2015, 4月 14もちろん繰り返しになるけど、シェア数が目的になっちゃいけないです。

ただ、広告賞よりシェア数のほうが売上との相関が強い数字だと思うので、この数年でより望ましい状況に近づいたといえなくもないですよね。

目的があってのKPIだから、そもそも目的のバリエーションが複数ある以上、単一の指標で評価できるわけなくて、でもある程度はパターン化できるなら、汎用的な指標をつくっていくことは不可能なことじゃないと思うんですよね。

それは広告とかマーケティングの本来の効果や目的、あるいは意義について問い直すきっかけにもなりますしね。

UNIQLOCKについての話はこのときね。若いな。

シェアされる広告コンテンツに必要な3つの要素

今日は東京国際フォーラムで開催されてた「宣伝会議 AdverTimes DAYS 2015」に参加してきました。というかまだ会場で、いまはセッション間の休憩中です。

午前中のセッション「5,000人がシェアする、ユーザーに愛されるネイティブアドの作り方」の内容がじつにおもしろかったのでちょっとメモを共有します。

登壇者はRettyの武田社長と、LINEの谷口さん。

Retty株式会社 代表取締役 CEO 武田 和也 氏

LINE株式会社 広告事業部 チーフプロデューサー 谷口 マサト 氏

谷口さんが書かれた記事はたくさん読んだけど、じっさいにお話されてるのを聞くのははじめてで、なんかすごく落ち着いた感じの方だった。

ネット上(とくにソーシャルメディア)で拡散するコンテンツの作り方についての話だったんだけど、とても納得のいく内容で、プロとして一定レベル以上のコンテンツを量産するためには不可欠なメソッドが話されてました。

前半はRettyの紹介で、Rettyの広告コンテンツはいわゆるまとめ型のネイティブアドで、焼肉屋リストとサントリー烏龍茶というような親和性の高いものから、神楽坂のバーとマンションという間接的に連想させるものまでいろいろやられてて、人気記事ともなると公開後数ヶ月たってもアクセスが月間数万PVとかあるらしい。

こういう広告なのに資産化して継続的に貢献できるというのは広告コンテンツの利点のひとつだよね。もっともその場合はなるだけ普遍的なブランドそのものをアピールするような内容にしていかないと陳腐化するけれど、上手につくられてるなあと思った。

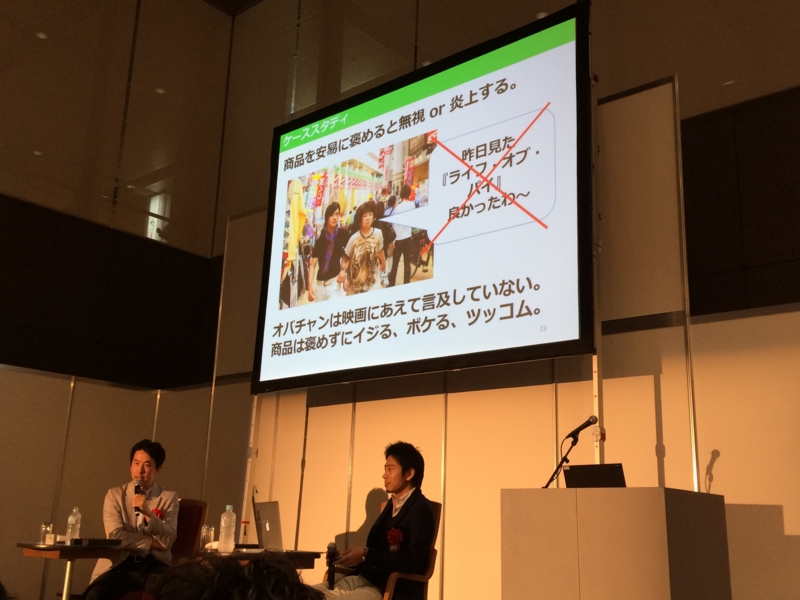

後半は谷口さんとのトークになって、ここで「シェアされるネイティブ広告に必要な要素」として、谷口さんのこれまでの経験を踏まえたポイントが紹介されてました。

- タイトルにツッコミどころがある

- おもしろい or 役に立つコンテンツ

- コンテンツと広告の割合は7:3の比率

以下、ほとんどぼくの勝手な解釈ですけど。

「シェアされる」というのは、いいかえれば「バズる」という状態で、広告コンテンツにかぎらず、しきい値をこえて広まってしまうとネガティブな反応も当然届く。

これはかつて有吉弘行が語った「ブレイクするとはバカに見つかるということ」がすべてだし、森博嗣先生もたしか「批判的な声が届くというのはこれまでの読者層をこえて広がったということだからありがたい状態」というようなことをおっしゃってたように、不本意であっても受け入れなければならないことでもある。

だから最初からシェアされることを意識し、そこに一定のコミットをするのであれば、ネガティブな声をおそれて萎縮した表現になるのではなく、賛否両論をむしろ歓迎するスタンスで放り投げてしまうほうがいい。

言いきったほうが反応がもらえるというような話もされてたけど、主張がはっきりしているというのは伝わるメッセージの熱量が高いということでもあるので、正しい考え方だなと思った。

脇が甘いというツッコミ余地ではなく、脇が甘く見えることすらも計算尽くで、エクスキューズだらけで冗長な表現になるくらいなら、明確に言い切るという選択は正しいと思う。

次の「おもしろいか、役に立つ」というのは松浦弥太郎さんの言葉である「ほんとうだから 役に立つ、 役に立つから、 おもしろい。」じゃないけど、あらゆるコンテンツを考える上で大事な視点ですよね。

ぼくもむかしブログに「楽しいか、便利か、なきゃ困るか」って書いたけど(いま探したら2008年だったか)、正確には登山口として「楽しい」ルートと「便利」ルートがあり、その到達点として「なきゃ困る」という状態(山頂)があるという捉え方で、その後の「習慣化」などの話もこの「なきゃ困る」を言い換えただけ。

グーグルは最初「便利」だったけど、いまや「なきゃ困る」というインフラ状態になっているように、関係づくりには時間軸があって徐々に密になっていくと考えれば、「おもしろいか、役に立つ」というのは完璧な整理だと思う。

(まあ自分と同じ意見だから完璧と評価してるみたいで恥ずかしいけど)

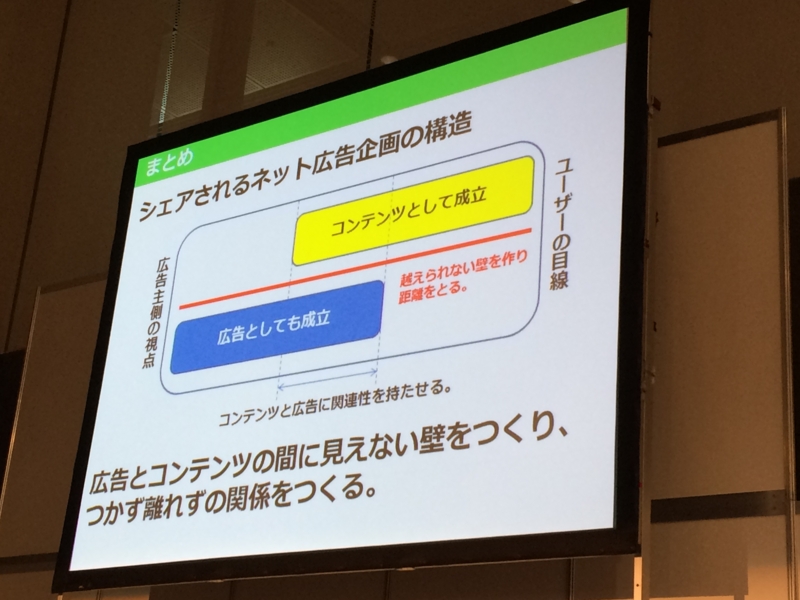

3点目の比率の話は、その割合のことよりも、「広告とコンテンツには明確に一線を引くべき」という主張のほうが印象的だった。

見抜かれちゃうし、作為的なコンテンツと思われた時点で終わりだよねってことなんだけど、ネットの空気を熟知されてる方のコメントだなと思った。

「真剣にふざける」というか、こういう軸がしっかりしているからこそあれだけのコンテンツをつくりつづけられるんだなあと軽く感動した。

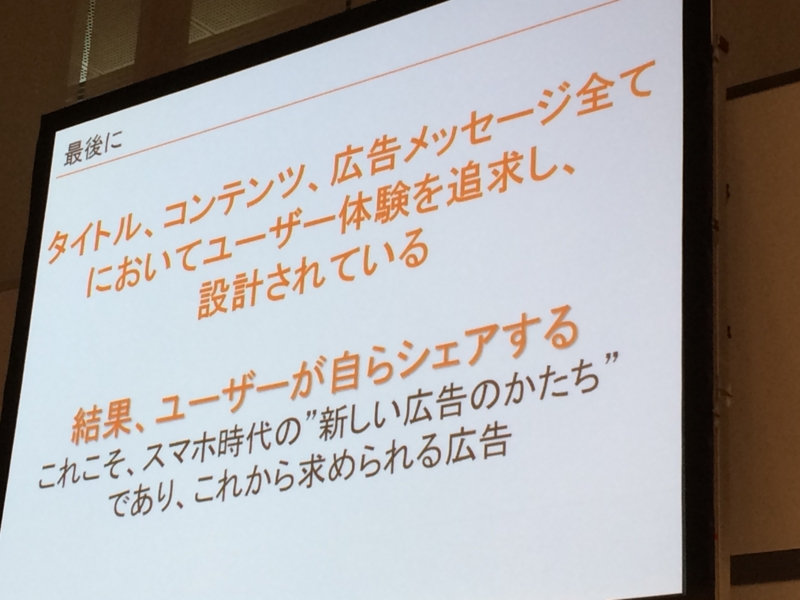

最後はRetty武田さんによる「シェアされて、ユーザーにも愛される広告コンテンツ」についてのまとめ。

タイトル、コンテンツ、広告メッセージ全てにおいてユーザー体験を追求し、設計されている

結果、ユーザーが自らシェアする

これこそ、スマホ時代の“新しい広告のかたち”であり、これから求められる広告

スマホ時代というよりはスマホ×ソーシャルな時代というほうがより正確だと思うけど、右脳(おもしろい)なり左脳(便利、役に立つ)なりに響いて、ちゃんと頭で理解されたコンテンツがシェアされ、最終的には心にまで届いたコンテンツが愛されるんだろうね。

そういうことを実績を積み重ねて自ら解体・解釈しなおして、ある程度フォーマット化していくことで量産できるような状態にしていくというのはマーケティングやコミュニケーションに携わるすべての人がこれから意識していかなきゃいけないスキルだろうなあ。

(もちろん自分でやるか、他の人に手伝ってもらうかの判断も含めて。というかその判断ができる程度のスキルは必要)

そのあとに聞いたビービット宮坂さんのカスタマージャーニーについてのセッションもおもしろかったし、今回のイベントは登壇者が話し慣れていて、(1コマがだいたい30分と短いこともあり)要点が整理されていて、わかりやすいものが多い。

ぼくもがんばんなきゃなーって思った。

すごいとウワサの「ねこあつめ」の広告表示を見てみたらめっちゃかわいかった

「ねこあつめ」ってアプリの広告の入れ方がすばらしいとツイッターで流れてたのでさっそく入れてみました。

ネコは好きだしアプリも知ってたけど、インストールはしてなかった。

起動してみる。

かわいい。

で、いきなり広告が表示されるわけじゃなくて、とりあえずボールとかカリカリとかを指定されて場所に置くと、起動するたびにネコが遊びに来てくれる。

(ここまでを朝やった)

設定画面。左上の「メニュー」を押せば出てくる画面。これがいつもの状態。

ここに広告が表示されます。さっき見たら広告が届いてたのでキャプチャ。

広告が届くのを待つってのもなんかおかしな気分だけど、まあとにかく見てみてください。たしかにみんなが褒めるのもよくわかるので。

広告はスマートニュースなんだけど(ここはもっと世界観にあったものだといいんだけどね)、不快感が最小化された広告表示方法ではある。

ネコがチラシを持ってくるという表現はうまいよねえ。

ほとんどのユーザーには嫌われないと思うし。

ただまあこれって「押すかな?」という懸念があって、最初は物珍しいから押すんだけど、だんだん押さなくなっていくし、この手の広告ってクリックとかその後のインストールでお金が支払われるので(だからこそみんな誤クリックを誘発させるような出し方をするんだけど)、結果として収益化に貢献できないんじゃないかなと思ったり。

チラシを見せるだけなら「見たら【にぼし】プレゼント」とかでやれそうな気がするんだけどねえ。

ウザくない広告表示で、それでいてそこそこ収益に貢献できるというのはなかなか同時解決がむずかしい問題だけど、広告主選びや広告クリエイティブそのものの表現含め、こういうアイデアあふれる方々がうまいことクリアしてほしいなあ。

応援してます!

p.s.

つか、インストールしようとAppStoreで検索したら偽物のアプリがいくつかあって、なんというか闇が深いなと思った。

[追記20150416]

今日ランチしててこの話になったんだけど、スポンサードアイテムのほうが広告主のブランドとユーザーを近づけてあげられるんじゃないかな。

たとえばベタにモンプチをごはんとして使えるとか、銀のさらのお寿司をネコにあげられるとか、あるいはNボックスのミニカーをおもちゃにするとか、ヤマト運輸のダンボールを家にするとか(これはトラックの絵柄にそって切り抜いてじっさいにやってる人がけっこういる)、ブランド名が入ったアイテムを用意することでチラシを見てもらうよりもたくさん露出できるし、ブランドへの愛着もわくんじゃないかなあ。

そのアイテムが写ったキャプチャがシェアされることも予想できるし。

ネイティブアドの健全な発展に向けて

CNET Japanにネイティブアドの現状についてのインタビュー記事が掲載されてました。

雑感としては、(きわどいところに踏み込むからではあるものの)これまでは軽視されてきていた「消費者保護」に対してちゃんと考えて、ガイドラインも設けて守っていこうとする姿勢はすばらしいことだと思いました。

ほんとがんばってほしい。

もちろんあくまでも「自主ガイドライン」であって、これには強制力はないので、守らない企業が出てくるのは当然あると思う。

だけど、ステマやペイパーポストのときと同じで、そういうところにお金を渡さないようにして抑制するしかない。彼らは儲からなければ撤退するし。そう考えれば、これはお金を出す側の問題ともいえる。

けっきょく浄化するなら汚染水を流すなって話になってしまうんだけど、その汚染水を止めるには工場のオーナーが考えを改めなければならないんだよね。

以下、内容について。

ネイティブアドの品質審査

ネイティブアドの定義として、「デザイン、内容、フォーマットが、媒体社が編集する記事・コンテンツの形式や提供するサービスの機能と同様でそれらと一体化しており、ユーザーの情報利用体験を妨げない広告」というのはやっぱり中身次第だなと思うわけです。中身がスカスカだとユーザーの情報利用体験を妨げちゃうので。

記事広告タイプであれば読了率や滞在時間、バナータイプであればCTRやクリック後の直帰率などが、ほかのコンテンツと同程度の水準にあるのかが重要で、そういう指標を媒体側も広告主も双方が意識していかなければ媒体の価値も毀損するし、広告主のブランド形成もうまくいかない。

AdWordsはスコアによって、その品質の部分をある程度担保しようとしてるけど、ネイティブアドの場合は広告審査や編集責任でもって、そこをきちんと見ていかないとたとえガイドラインが守られたとしても、ユーザーに嫌われる存在になってしまう。

あと、だからといって表面的な数字をつくるために安易にお笑い系のおもしろコンテンツに偏ってしまうのも、そもそも中長期的な効果を狙うことが多いネイティブアドにとっては本末転倒になるし、広告コンテンツの企画制作ってほんとむずかしいよね。

インターネットの信頼性は低いのか

途中、JIAA常務理事の長澤秀行氏が次のようなことを発言されています。

求めている内容は、すでにマスメディアは当然のこととしてやっていることだ。それが一部のネットメディアはできていない現状がある。

「マスメディアは当然のこととしてやっている」といっても、バーターはじめグレーゾーンなやり方はいろいろ存在してるわけで、単純に「マスはできてて、ネットはできてない」という話でもないですよね。ちゃんとやってる企業はマスにもネットにもいるし、やってない企業も同じようにどちらにもいる。

まさに長澤氏の指摘どおり「一部の」ネットメディアができてないというだけ。

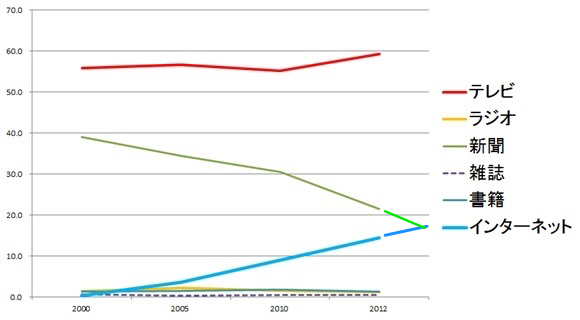

途中に出てくるメディアの信頼度の調査結果にしても、「テレビ」や「インターネット」と聞かずに、「NHK」や「Yahoo!」として聞いたらまたちがった結果になったようにも思います。

(というかこのグラフって「インターネットが信用されてない」ってことよりも、2013年にはインターネットが新聞を上回ってるかもしれないほうが気になるよね)

(引用:CNET Japan ※一部加工)

引用元にある注記:

【提供:東京大学大学院情報学環・橋元良明氏】2012年調査(N=3000):「世の中の出来事や動きについて信頼できる情報を得る」ために使われるメディアの推移。図のような結果だが、個別に信頼度を尋ねた場合には「新聞」が最も信頼度が高いという。橋元氏は「他のメディアとの選択で、コストの関係から、実際には新聞を読まない、ということ」と説明する。

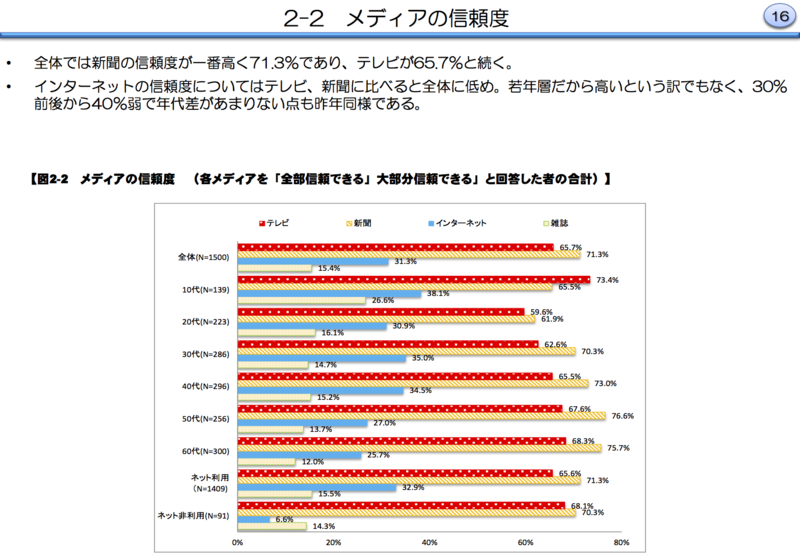

ちなみに同じようなデータを探してみました。

総務省の「平成25年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」です。

(「情報通信白書(平成26年版)」にも引用されています)

(引用:総務省|「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(速報)の公表)

これによれば「世の中の動きについて信頼できる情報を得る」のために利用するメディアは新聞がいちばん高く、ついでテレビ、インターネットは低めです。

もっとも「インターネット」という言葉のイメージは人それぞれなので(新聞やテレビに比べると個人差が大きいと思われる)、なかなか評価がむずかしい結果ではあります。

まあともあれ、インターネット全体の信頼性はさておくとしても、ひとつでも多くのメディアが「信頼できる」存在にならなければと思いますし、そうすることによって「インターネットにも信頼できるメディアと、そうじゃないメディアの両方がある」という事実が正しく理解されるのだと思います。

ネイティブアドの議論がそのきっかけになればいいですね。

そういう意味では最終ページにある、講談社ライツ・メディアビジネス局次長でネイティブアド研究会の座長を務める長崎亘宏氏のコメントはそのとおりだなと思いました。

今回の改訂したガイドラインは、ガツガツ取り締まるというよりも「ネイティブアドに関わる企業がスタート地点に立つために整備をした」というのが現実的な見方。各企業が主体的にスタートラインを作っていく、そこにみんなで並ぼうという状況だ。まだまだスタートラインに立っていただいていない企業もあるし、そのスタートラインへの立ち方がわからない企業もある。本当にまだまだ始まったばかりだ。

個人的にはこの問題を解決するにはネイティブアドの価格がもっと高くなっていかなければならないと思ってます。

そうすれば出稿する広告主が減るからネイティブアドだらけの事態は避けられるし、1本の記事にお金をかけられるから(広義における「おもしろい」)クオリティの高いコンテンツをつくれるし、それによってブランドのメッセージが読者にきちんと届き、読者にとっても媒体にとっても広告主にとってもハッピーな状況が生まれる(可能性が高まる)。

もっともネット広告は常に価格が安くなるほうに引っ張られるから(なぜなら枠が無限に増えていくから)なかなかむずかしいとは思うけど、いまがスタートラインだからこそ大事に育っていくといいのになあ。

愛される努力よりも嫌われない努力を(コンテンツマーケティングはあくまでも手段)

(オマケ)じゃあどうすれば最愛になれるのか

ソーシャルメディアにはコンテンツそのものを流すべきなのか

|

|

リファラル(流入数)

|

インプレッション数

|

差

|

|

3億4900万

|

113億

|

32.4倍

|

|

|

1250万

|

8億4700万

|

67.8倍

|

|

|

Pinterest

|

6000万

|

60億

|

100.0倍

|

記事は見出し、写真、本文という構成ですが、本文はそのままで、見出しと写真は最大12パターンも作ります。そして、そのすべてのパターンを配信し、数時間モニタリングします。最もクリック、シェアされたパターンが判明すると、記事をそのパターンにすべて差し替えるのです。これらのプロセスは、すべて自動化されています。

PVよりもリーチのほうが重要なのはほんとうか

なぜBuzzFeedは実践してないのか

(参照:分散メディア革命/NowThis News が示す Webサイト消滅への道 | 藤村厚夫 Media Disruption)

マス広告の限界、アクセル思考とブレーキ思考

アクセル思考とブレーキ思考

紙に印刷されて発表される文章と、ネットにのる文章は、どうしたって違ってくるはずなんです。ネットの場合は明らかに、反論を予測しながら書くことになりますから。読む人間がどう反応するかを極端なケースまで予想して書く。ウェブは、書いたことにかなり悪口を言われますからね。しかも、新聞や雑誌をちがって反応がダイレクトだから、書いたほうもついつい悪口を読まざるを得なくなる。そうすると、あれこれのケースを考えながら書くようになって、すっきりした文章にならない。読んでいるとなんだかうるさい感じの文章になってくる。反論を予測しながら書くとどうなるかというと、これは官僚の作文に近くなっていきます。しかし、用意周到な文章なんて、読んでいてこれほどおもしろくないものはない(笑)。(『考える人』2009年11月号、44ページ)

ネイティブアドかオウンドメディアか(JIAAのガイドラインを読んで)

ネイティブアド(ネイティブ広告)についてのガイドラインが一般社団法人インターネット広告推進協議会(JIAA)から発表されました。

ぼくもさっそく読んでみたんですが、まず定義のところが気になりました。

「これ以外に書きようがなかった」ことはとてもよくわかるんです。わかるんだけども、これだとステマを上品に言い換えただけと捉えられかねない。

【ネイティブ広告の定義】

デザイン、内容、フォーマットが、媒体社が編集する記事・コンテンツの形式や提供するサービスの機能と同様でそれらと一体化しており、ユーザーの情報利用体験を妨げない広告を指す。

とはいえ「見た目がいっしょ=なじんでる=ネイティブ」だからほかにいいようがないんですよね。関係者の苦労が目に浮かびます。

ざっとチェックしたかぎりでは強く反発されてる感じもなく(注目度が下がっているということはあるかもしれないけど)、いい意味で無難な発表だったと思います。

添付されていた「ネイティブ広告に関する推奨規定」もざっとチェックした感じでは、「ふつう」の印象で、ちゃんと広告表記をしようねってことが書いてありました。これ以上書けないよね。

個人的には「広告」「AD」はいいとして、「PR」は広告であることを読者に伝えるラベルになりえるのかという疑問が前々からあるんですが、そのへんの議論の経緯がもしあったなら聞いてみたいところ。

反応が薄いという点では、ほとんどブログで取り上げられてないというのがけっこう象徴的で、まあ個人ブログで取り上げるようなネタではないのかもしれませんね。

そんな中、川上慎市郎さんがcakesの記事で取り上げられてました(これも個人ブログではないけれど)。

この記事で指摘されているのは、

- ガイドラインの3ページ目の脚注に「広告媒体の広告掲載枠に掲載される広告とは、広告枠として取引しているか否かにかかわらず、媒体社が広告主から依頼を受けて有償で掲載する広告すべてを意味する。」という文言があるので、この基準に照らせばほとんどの記事は広告になってしまう

- 広告主企業が自ら運営するメディア(オウンドメディア)上の記事も、メディアの記事や自社のサイト同様「広告」の表記をしなくて良いことになっているので、大手広告主はこれからオウンドメディアを開設しまくるのではないか

という2点です。

最初の指摘は解釈が微妙な部分もあるし、そもそも「媒体社が広告主から依頼を受けて有償で掲載」とある部分を逆手に取れば、先に提灯記事を書いておいて、それをエサに純広告を取りにいくという場合、その提灯記事には広告表記をする必要はないわけで(もちろん現在もそうなんだけど)、けっきょくのところこれがルールではなく「ガイドライン」である以上、関係者のモラル次第だと思います。

(ただ、アゴ・アシ・マクラの問題は根深くて、これをメディア側も広告主側も双方で排除できるかというとなかなかむずかしいんじゃないかと)

大手広告主は「オウンドメディア」開設に雪崩を打つ、のか

おもしろいなと思ったのはふたつ目の指摘のほうです。

ぼくがこの資料を見たときにはまったく思いつきませんでした。こういう自分の見落としを気づかせてもらえることがブログのいいところですね。

同じ「広告主がお金を出して製作した記事」なのに、自社で運営するメディア上なら広告と表記しなくてもよくて、他のネットメディアに掲載するなら「広告」であることが分かるように表記しなければならないのです。

なるほどなあ。

それこそ運営元企業を伏せてわからないようにしたオウンドメディア――それはすでにオウンドメディアじゃないような気もするけど――ならいくらでも自社の提灯記事を「広告表示なしで」書くことができるわけですしね。

(そもそもこのオウンドメディアには子会社とか、出資先も含むんだろうか)

ただ、そうはならないとぼくは思います。

川上さんも指摘されているとおり、集客力のあるメディアをつくるのは簡単なことではないからです。そして時間もかかるので、マーケティング予算の投下先として検討はされても、じっさいに施策にゴーサインが出ることは少数だと思います。

個人的には企業ブログの頃からそういう未来をずっと期待してるんですけどね。

オウンドメディアやコンテンツマーケティングの問題は、従来からある「お金かけてキャンペーンサイトをつくったものの、まったく見られない」という問題がまったく解消されていない点で、むしろいまのブームは今後下火になっていくんじゃないかと思ってます。

(その予算がネイティブアドに流れるんじゃないかなと)

けっきょくのところ、企業がマーケティング予算を投じてコンテンツをつくる以上、それが大勢の目に触れ、彼らの心に響かないといけないわけですし、多くの場合、それは新規顧客や見込み顧客を集めるために行うわけですから、自社の公式サイトにトラフィックが集まってるからといって、そこからリンクして解決する話でもありません。

もちろん「掲載費として支払うコストを集客にまわせばいいじゃない」というのは正しい指摘ですし、そのほうが資産化していく可能性があるので考慮すべきポイントだと思います。

(といっても集客手段がそんなに多くないという問題はあります*1)

オウンドメディアを自立させるにはソーシャルメディアをうまく活用しなければならなくて、だけどそのためには一定量以上のコンテンツを継続的に生産しなければなりません。ネタ切れしちゃうから。

この壁はそう簡単にこえられるものじゃないので、当面はネイティブアドを活用するのが現実的な解となるだろうし、だからこそ健全に発展していくことを願ってます。

クチコミのときと同じ展開にならないようにしてほしい。

[2015/03/24追記]

ブログに書いてる人がいた!うれしい。

[2015/03/28追記]

さらに発見。昔ほど多くはないけど、やっぱりこういう同時多発的に論が展開されるのが楽しいよね。

*1:企業サイトやオウンドメディア間でもっと積極的に送客しあえばいいんでしょうけどね

ソーシャルメディアの活動を評価する(できるのか?)

Facebookの評価指標

エンゲージメント率(改)=(いいね!数+コメント数+シェア数) / 投稿数 / 総リーチ数

ちなみに総リーチ数は、インサイトから投稿データをエクスポートして「主要データ」の「通算 投稿の合計リーチ」を集計したものです。ざっくり、投稿を見た人(記事単位ではユニークユーザー)と解釈できます。

1投稿あたりの反応数=(いいね!数+コメント数+シェア数+送客数) / 投稿数リアクション率=(いいね!数+コメント数+シェア数+送客数) / 総リーチ数

たまたま写真投稿をリンク投稿に変えた期間があったのですが、送客数を含めないと数字は減少していたのに(やっぱり写真の被「いいね!」率は高いですね)、含んだ数字で見るとあまり変わらず安定していました。

![考える人 2009年 11月号 [雑誌] 考える人 2009年 11月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41xeLclH8EL._SL160_.jpg)