シェアされる広告コンテンツに必要な3つの要素

今日は東京国際フォーラムで開催されてた「宣伝会議 AdverTimes DAYS 2015」に参加してきました。というかまだ会場で、いまはセッション間の休憩中です。

午前中のセッション「5,000人がシェアする、ユーザーに愛されるネイティブアドの作り方」の内容がじつにおもしろかったのでちょっとメモを共有します。

登壇者はRettyの武田社長と、LINEの谷口さん。

Retty株式会社 代表取締役 CEO 武田 和也 氏

LINE株式会社 広告事業部 チーフプロデューサー 谷口 マサト 氏

谷口さんが書かれた記事はたくさん読んだけど、じっさいにお話されてるのを聞くのははじめてで、なんかすごく落ち着いた感じの方だった。

ネット上(とくにソーシャルメディア)で拡散するコンテンツの作り方についての話だったんだけど、とても納得のいく内容で、プロとして一定レベル以上のコンテンツを量産するためには不可欠なメソッドが話されてました。

前半はRettyの紹介で、Rettyの広告コンテンツはいわゆるまとめ型のネイティブアドで、焼肉屋リストとサントリー烏龍茶というような親和性の高いものから、神楽坂のバーとマンションという間接的に連想させるものまでいろいろやられてて、人気記事ともなると公開後数ヶ月たってもアクセスが月間数万PVとかあるらしい。

こういう広告なのに資産化して継続的に貢献できるというのは広告コンテンツの利点のひとつだよね。もっともその場合はなるだけ普遍的なブランドそのものをアピールするような内容にしていかないと陳腐化するけれど、上手につくられてるなあと思った。

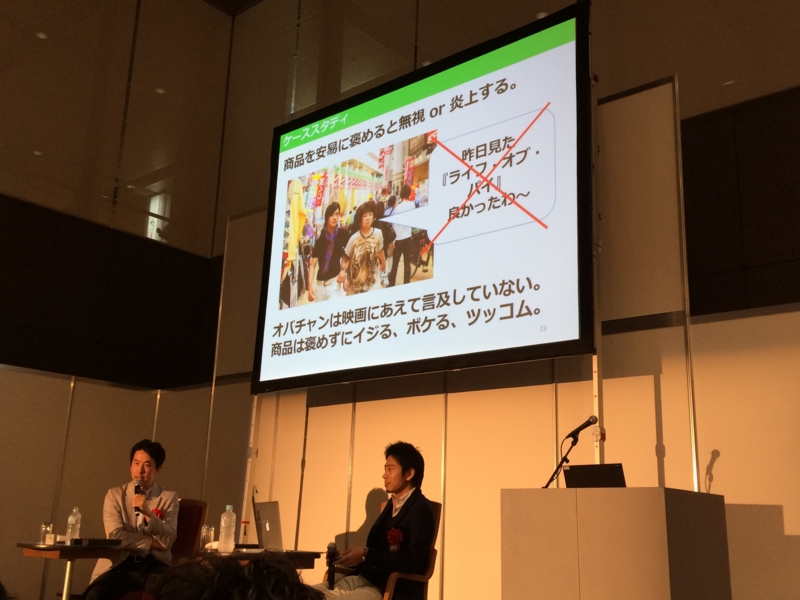

後半は谷口さんとのトークになって、ここで「シェアされるネイティブ広告に必要な要素」として、谷口さんのこれまでの経験を踏まえたポイントが紹介されてました。

- タイトルにツッコミどころがある

- おもしろい or 役に立つコンテンツ

- コンテンツと広告の割合は7:3の比率

以下、ほとんどぼくの勝手な解釈ですけど。

「シェアされる」というのは、いいかえれば「バズる」という状態で、広告コンテンツにかぎらず、しきい値をこえて広まってしまうとネガティブな反応も当然届く。

これはかつて有吉弘行が語った「ブレイクするとはバカに見つかるということ」がすべてだし、森博嗣先生もたしか「批判的な声が届くというのはこれまでの読者層をこえて広がったということだからありがたい状態」というようなことをおっしゃってたように、不本意であっても受け入れなければならないことでもある。

だから最初からシェアされることを意識し、そこに一定のコミットをするのであれば、ネガティブな声をおそれて萎縮した表現になるのではなく、賛否両論をむしろ歓迎するスタンスで放り投げてしまうほうがいい。

言いきったほうが反応がもらえるというような話もされてたけど、主張がはっきりしているというのは伝わるメッセージの熱量が高いということでもあるので、正しい考え方だなと思った。

脇が甘いというツッコミ余地ではなく、脇が甘く見えることすらも計算尽くで、エクスキューズだらけで冗長な表現になるくらいなら、明確に言い切るという選択は正しいと思う。

次の「おもしろいか、役に立つ」というのは松浦弥太郎さんの言葉である「ほんとうだから 役に立つ、 役に立つから、 おもしろい。」じゃないけど、あらゆるコンテンツを考える上で大事な視点ですよね。

ぼくもむかしブログに「楽しいか、便利か、なきゃ困るか」って書いたけど(いま探したら2008年だったか)、正確には登山口として「楽しい」ルートと「便利」ルートがあり、その到達点として「なきゃ困る」という状態(山頂)があるという捉え方で、その後の「習慣化」などの話もこの「なきゃ困る」を言い換えただけ。

グーグルは最初「便利」だったけど、いまや「なきゃ困る」というインフラ状態になっているように、関係づくりには時間軸があって徐々に密になっていくと考えれば、「おもしろいか、役に立つ」というのは完璧な整理だと思う。

(まあ自分と同じ意見だから完璧と評価してるみたいで恥ずかしいけど)

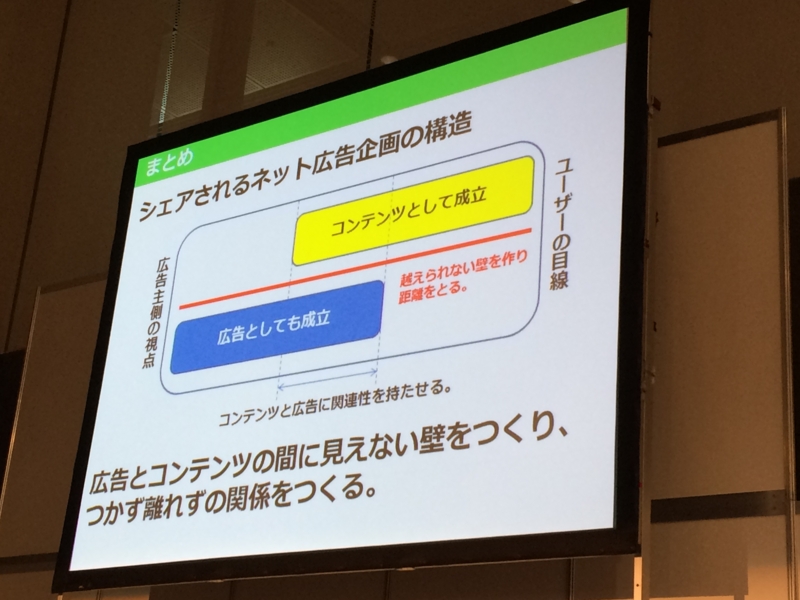

3点目の比率の話は、その割合のことよりも、「広告とコンテンツには明確に一線を引くべき」という主張のほうが印象的だった。

見抜かれちゃうし、作為的なコンテンツと思われた時点で終わりだよねってことなんだけど、ネットの空気を熟知されてる方のコメントだなと思った。

「真剣にふざける」というか、こういう軸がしっかりしているからこそあれだけのコンテンツをつくりつづけられるんだなあと軽く感動した。

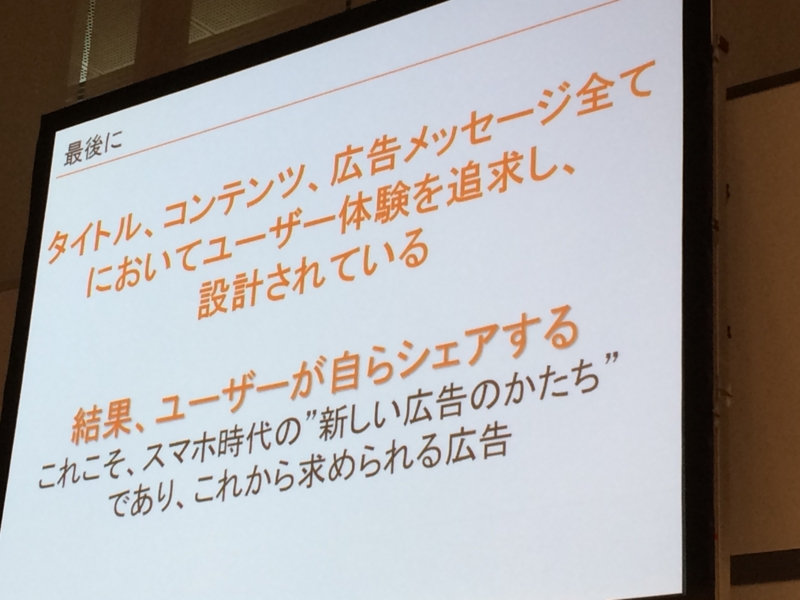

最後はRetty武田さんによる「シェアされて、ユーザーにも愛される広告コンテンツ」についてのまとめ。

タイトル、コンテンツ、広告メッセージ全てにおいてユーザー体験を追求し、設計されている

結果、ユーザーが自らシェアする

これこそ、スマホ時代の“新しい広告のかたち”であり、これから求められる広告

スマホ時代というよりはスマホ×ソーシャルな時代というほうがより正確だと思うけど、右脳(おもしろい)なり左脳(便利、役に立つ)なりに響いて、ちゃんと頭で理解されたコンテンツがシェアされ、最終的には心にまで届いたコンテンツが愛されるんだろうね。

そういうことを実績を積み重ねて自ら解体・解釈しなおして、ある程度フォーマット化していくことで量産できるような状態にしていくというのはマーケティングやコミュニケーションに携わるすべての人がこれから意識していかなきゃいけないスキルだろうなあ。

(もちろん自分でやるか、他の人に手伝ってもらうかの判断も含めて。というかその判断ができる程度のスキルは必要)

そのあとに聞いたビービット宮坂さんのカスタマージャーニーについてのセッションもおもしろかったし、今回のイベントは登壇者が話し慣れていて、(1コマがだいたい30分と短いこともあり)要点が整理されていて、わかりやすいものが多い。

ぼくもがんばんなきゃなーって思った。